Der Schwalbentrainer

Der kahlköpfige Mann, der im ausgefallenen Anzug hinter dem Schreibtisch saß, lächelte Jim Duma erwartungsvoll an; im Kontrast zu den gebleichten Zähnen sah sein Gesicht rot aus wie eine Tomate.

„Nein“, sagte Jim.

„Komm schon, Jimmy Boy“, redete Tomatengesicht ihm zu.

„Ich hab nein gesagt, und nennen Sie mich nicht Jimmy Boy.“

Tomatengesichts Lächeln wechselte unvermittelt in eine Grimasse, wie bei einem Fahrrad, wenn man die Gangschaltung betätigt.

„Jimmy Boy“, sagte er noch einmal, und sein Tomatengesicht reifte zu noch dunklerem Rot. „Er ist genau der, den die Mannschaft braucht!“

„Aber es gehört sich einfach nicht!“, rief Jim wütend.

„Immerhin könnten wir uns damit qualifizieren“, erwiderte Tomatengesicht selbstgefällig.

„Was weiß der denn über Fußball?“

„Er hat die besten Empfehlungen.“

„Von wem?“

Tomatengesicht lächelte gönnerhaft, als hätte er es mit einem dickköpfigen Kind zu tun. „Sieh mal, Jimmy Boy“, sagte er und machte eine Pause, sodass der Spitzname eine Weile nachhallte. „Wir, das Komitee und ich, haben unsere Entscheidung schon getroffen.“

„Sie meinen, Sie haben die Entscheidung für das Komitee getroffen“, kläffte Jim. Auf dem Tomatengesicht verschwand das Lächeln; die peroxyd-weißen Zähne verbargen sich hinter fetten Lippen.

„Er kommt morgen zum Training, und wenn du damit nicht umgehen kannst, lass dich am besten gar nicht erst blicken.“

Die alte Garde starrte aus ihren Bilderrahmen missbilligend auf Jim herab. Einige waren groß gewesen, andere mittelmäßig, aber sie hatten gewusst, dass es Grenzen gab, die man einfach nicht überschritt. Jetzt stand Jim vor der schwierigsten Entscheidung seiner Karriere. Sollte er seine Mannschaft und sein Land im Stich lassen, indem er sie Tomatengesicht und seinen Jasagern auslieferte, oder sollte er auf die Nationalflagge spucken und bei der Farce mitmachen? Jim dachte einen Augenblick nach, goss sich dann einen Drink ein.

Als er endlich die Auffahrt zu seinem Haus hinauftorkelte, drehte sich die Welt. Dabei war das Haus, das ihm immer wieder auswich, noch seine geringste Sorge. Er vermisste die alten Zeiten. Die Tage, als Männer wie Stahlarbeiter gebaut waren und alles wegschossen, was ihnen vor die Füße kam. Das waren Spieler gewesen, die er bewunderte, das war eine Technik, die seinen Anforderungen entsprach, absolut professionell und kämpferisch. Heutzutage sah Fußball mehr nach Ausdruckstanz aus. Glitzerfüßige Kindmänner, die auf dem Platz herumtollten, als spielten sie mit Landminen.

Jim stolperte in sein Wohnzimmer. An den Wänden standen meterweise Bücherregale mit Fußballbüchern: Triviales, Strategie, Geschichte, einfach alles. Keine Sammlung eines Fans, auch nicht der Handapparat eines Profis, eher die Reliquien eines Geistlichen.

Jim ließ sich in seinen bequemen Sessel sinken und schlief ein. Er schreckte auf, als sich kalter Stahl an seine Stirn drückte, und sah in das Gesicht eines Kriegsverbrechers: harte, muskulöse Gesichtszüge, die sich unter stahlwollenen Stoppeln scharf abzeichneten. Na, Klasse, dachte er. Ein Raubüberfall. Der Eindringling drückte die Regenschirmspitze wieder gegen Jims Stirn und lächelte tückisch. Schlimmer noch, ein Raubüberfall mit Regenschirm.

„Jim Duma?“, höhnte der Fremde mit breitem, russischem Akzent.

„Was soll der Regenschirm?“, grunzte Jim. „Es ist Hochsommer.“

„Geht dich nichts an“, zischte der Fremde. „Ich bin hier, weil ich dich warrnen will.“ „Wovor? Vor heftigen Regenschauern?“

Der Eindringling schlug ihm mit dem Regenschirm auf die Schläfe und verwandelte Jims Lachen in ein Gurgeln. „Ab morrgen trrainiere ich deine albernen Spieler. So, wie ich das für rrichtig halte. Und wenn du mir in die Quere kommst, zerrquetsche ich dich unter meinem Stiefel.“

Langsam knöpfte der Eindringling seinen schwarzen Ledermantel zu, schob sich den Regenschirm unter den Arm und schritt hinaus in die Finsternis.

Jim trank nicht besonders viel, und nun wurde er daran erinnert, warum das so war. Es fühlte sich schlimmer an als der schlimmste Kater. Es fühlte sich an, als hätte jemand ihm mit einem Regenschirm eins über den Kopf gezogen. Moment mal, dachte er, als die Welle dröhnenden Schmerzes auslief und eine verschwommene Erinnerung hochkam, Regenschirm? Aber dann brach die nächste Welle über ihn herein, und die Erinnerung wurde von Brechreiz fortgeschwemmt. Er hatte aber keine Zeit, sich weiter mit alkoholgeschwängerten Halluzinationen herumzuschlagen, denn der neue Berater wollte heute zum Training kommen, und dafür musste er in Topform sein.

Als Jim auf dem Trainingsgelände erschien, arbeitete sein Gehirn präzise und zuverlässig. Er hatte früh gelernt, dass kalte Duschen und eine Handvoll Schmerztabletten zu den wenigen Dingen gehörten, auf die sich ein Trainer verlassen konnte. Er spazierte auf das Feld und zog seine Namensliste heraus.

„Bennett?“

„Ja, Sir!“, antwortete die autoritäre Stimme des Kapitäns.

„Jaks?“

„Yeah, Boss.“

„Zula? … Zula!?“

„Yeah, Bruda, cool.“

„Hey!“, maulte Stan Bennett und verzog seine makellosen Gesichtszüge, die zu einem Kölnischwassermodell aus den Fünfzigern gepasst hätten. „Er ist nicht dein Bruda.“

Der nächste Name auf der Liste war Dlamini. Jim öffnete den Mund, ließ ein „Uuff“ vernehmen, schloss die Lippen, schnappte nach Luft. Ihm war, als hätte ihn ein Fußball in die Magengrube getroffen; seine Mannschaft dachte, er führe einen besonders eindrucksvollen Schildkrötentanz auf. Dabei hatte ihm sein Unterbewusstsein den Schlag versetzt. Es hatte etwas, das, einen Regenschirm unter dem Arm, auf ihn zumarschiert kam, als Teil eines Albtraums wiedererkannt.

„Wer is‘n der Irre?“, fragte Zula.

„Man kennt mich unter vielen Namen“, knurrte der Fremde: „‚Schrrecken der Champions League‘, ‚Weltcupmanipulator‘, ‚Geißel des Rregionalhalbfinals bei den U-15‘. Aber du! Du wirst mich Sir nennen!“

„Was denkt der Blödmann, wer er ist?“, rief Jaks, der bullige, kahl geschorene Mittelstürmer, der in jeder zweiten Mannschaft aufläuft, wie es scheint.

„Das“, seufzte Jim, „ist der neue … Berater. Die Mannschaftsleitung hat entschieden, dass er mit uns ein paar spezielle Techniken trainieren soll.“

„Was für ein Berater?“, hakte Jaks nach.

Jim atmete tief ein und straffte sich. „Er ist … Schwalbentrainer.“

„Was mich angeht“, erklärte der Schrecken der Champions League, „so ziehe ich den Titel Simulationsspezialist vor.“

Unglauben schlug in Gelächter um, die Spieler wieherten wie Grundschulkinder, die ihren Lehrer das Wort „Penis“ sagen hören.

Nur Stan Bennett lachte nicht. Schweigend stand er da, die Arme über der Brust verschränkt, das Gesicht ausdruckslos, die Kiefer aber aufeinander gepresst wie bei einem Krokodil. Jim war klar gewesen, dass es Stan am schwersten fallen würde, die Farce zu akzeptieren. Stan ließ Roy von den Rovers, den Comic-Fußballhelden, aussehen wie Vinnie Jones: Er war Kapitän jeder Mannschaft, in der er spielte, hatte den Respekt jeder Mannschaft, gegen die er spielte, und brauchte wahrscheinlich einen Anbau an seinem Haus, um alle seine Fairplay-Auszeichnungen unterzubringen. Jim hatte gehofft, er könnte Stan die Angelegenheit unter vier Augen erklären und ihm Zeit geben, sich an die Neuerung zu gewöhnen. Aber die Geißel der Regionalhalbfinals bei den U-15 hatte andere Pläne.

„Wisst ihr, weshalb ich hier bin?“, knurrte der Schwalbentrainer.

„Um uns die Kniescheiben zu brechen?“, zwitscherte Zula.

„Aha, du bist also der Komiker? Und weißt du, was noch komisch ist? Euer Spiel. Ich hab mir ein paar Bänder von euren Qualifikationsspielen angesehen. Sehr komisch! Ich sollte Kopien bei eBay anbieten, mit dem Titel ‚Die jämmerrlichsten Fußballversager‘. Da kann ich reich werrden.“

Jim wusste, dass die Spieler langsam sauer wurden. Wenn man die Spielweise eines Fußballers beleidigt, ist das fast genauso schlimm, als beleidigte man seine Mutter.

„Ihr spielt schlechter als eure grrässlichen Mütter!“, schimpfte der Schwalbentrainer.

Die ganze Mannschaft ließ sich zu jugendlicher Hysterie hinreißen, in der sich berechtigte Empörung, In-die-Brust-werfen und vulgäres Fluchen auf eine Weise miteinander verbanden, wie das nur bei Profifußballern möglich ist.

Der Schwalbentrainer brach in Gelächter aus, als hätte er gerade einen Streit für sich entschieden. „Wenn euer Gegrreine auf dem Spielfeld auch so albern ist – ich mach doch rrichtige Schwalber aus euch!“

Bennett sah Jim mit dem verzweifelten Gesichtsausdruck eines Waisenjungen an. „Sir, bitte, das muss ein Scherz sein.“

Jim suchte nach der kalten Logik, die ihm im Laufe seiner Karriere immer so viel genutzt hatte, verspürte aber nur blinde Panik. „Es tut mir leid“, sagte er und richtete seinen Blick auf das gesamte Team. „Es ist nicht meine Entscheidung.“

Die Spieler schwiegen. Jim sah, wie Schmerz und Verwirrung sich in ihre Minen gruben. Er war ihr Trainer, ihr Beschützer, und er hatte sie dem Schrecken der Champions League ausgeliefert. Es war wie bei einem Kind, das herausfindet, dass seine Mutter es mit dem Weihnachtsmann betrügt: Der Mann, dem sie am meisten vertrauten, hatte sie hereingelegt.

Der Schwalbentrainer grinste im Gefühl des Sieges. „Noch Frragen, bevor wir anfangen?“

Zula hob die Hand. „Was wollen Sie mit dem Regenschirm, Bruda, wo’s doch Hochsommer ist?“

„Geht dich nichts an!“, blaffte der Schwalbentrainer. „Und jetzt: an die Arrbeit!“

Jim sah von der Seitenlinie zu, wie der Schwalbentrainer die Mannschaft vor dem Tor aufstellte.

„Was ist das Wichtigste an der Simulation?“, bellte er.

„Dass man seine Mannschaft und den Sport verachtet“, zischte Bennett.

„Falsch! Bei der Kunst der Simulation geht es vor allem um den Orrt.“

„Wer ist der Kerl, hält er sich für Zeus höchstpersönlich?“, flüsterte Zula.

„Eine Schwalbe vor dem Schiedsrrichter trrägt euch eine gelbe Karte ein, aber eine Schwalbe im Durrcheinander einer Ecke trrickst den Schwachkopf aus und verringert die Zahl der Gegenspieler, bis ihnen nichts mehr bleibt als Verzweiflung und Höllenqualen. Also“, fügte er fröhlich hinzu, „ich glaube, der Kapitän sollte mit gutem Beispiel vorrangehen, oder etwa nicht, Mr. Bennett?“

Jim versuchte, seine Wut herunterzuschlucken. Es war schlimm genug, dass dieser Betrüger überhaupt an seine Mannschaft herangelassen wurde, aber jetzt quälte er den ehrlichsten Fußballer, dem Jim je begegnet war, und genoss dabei jeden Augenblick.

„Ich mache das Training mit, aber eine Schwalbe kommt nicht in Frage“, erklärte Stan.

„Das werrden wir sehen“, schnarrte der Schwalbentrainer.

Und so stellte sich Stan Bennett, der Inbegriff des Fairplays, zu seinem ersten Schwalbentraining auf. Der Pfiff kam, und er legte los. Er schlug einen weiten Pass zu Zula, der den Ball an ihn zurückspielte. Der Kapitän nahm den Ball an, legte ihn sich vor, dann flog Stan Bennett, genau vor den verächtlichen Blicken des Schwalbentrainers, durch die Luft, als wäre er von einem Motorrad abgeworfen worden. Stan rutschte, das Gesicht nach unten, über das Feld; sein offen stehender Mund schaufelte Gras.

Jim mochte es nicht glauben und Stan auch nicht. Der Kapitän rappelte sich auf und ging schnurstracks auf den Schwalbentrainer los. „Du Bastard, du hast mir ein Bein gestellt!“

„Ja“, gab der Schwalbentrainer zu, während er den Schirmgriff abwischte. „Habt ihr das alle gesehen?“, fragte er die übrige Mannschaft. „So muss eine wirrkungsvolle Simulation aussehen.“

„Aber ich hab gar keine Schwalbe gemacht!“, schrie Stan ihn an.

„Stimmt genau!“

Und damit nahm die Farce ihren Anfang. Jim krümmte sich jedes Mal, wenn ein Spieler sich zu Boden warf. Aber das war erst der Beginn. Er sollte noch lernen, dass viel mehr an der Schwalbe war, als nur eine Schwalbe zu machen.

„In Ordnung!“, brüllte der Schwalbentrainer. „Zeigt mir eure Schwalbengesichter!“

„Unsere – was?“, fragte Stan.

„Eure Schwalbengesichter!“

Etwas Besseres als völlig verblüffte Gesichter hatten sie nicht zu bieten. Der Schwalbentrainer seufzte. Die Luft wich mit einem gemeinen Grollen aus seiner Lunge. „Ihr seid sogar noch jämmerrlicher, als ich gedacht habe. Mir wirrd langsam klar, dass ich euch bestrrafen muss“, sagte er und dampfte ab in Richtung Parkplatz.

„Das war doch leicht“, lachte Zula.

„Ehrlich, ich hab auch geglaubt, es wär viel schwieriger, den wieder loszuwerden“, meinte Jaks.

Jim teilte ihre Zuversicht nicht. Jemand, der in ein Haus eindringt, um den Bewohner mit einem Regenschirm zu bedrohen, gibt nicht so schnell auf. Und siehe, ein paar Minuten später kam der Schwalbentrainer gemächlichen Schritts zurück. Auf seinem Gesicht lag das unartige Lächeln eines Kindes, das gerade herausgefunden hat, wo seine Eltern das Geburtstagsgeschenk versteckt haben.

„Ich war auf dem Parrkplatz, wo ich mir all die schicken Autos angesehen habe. Die gehören euch, oderr?“, fragte er, obwohl er die Antwort kannte. Fußballstars werden von Sportwagen angezogen wie Motten vom Licht; viele kamen um vor lauter Schulden und Strafzetteln für Geschwindigkeitsübertretungen. „Als Strrafe dafür, dass ihr euch so jämmerrlich aufführrt, habe ich eure kleinen Spielzeuge einkassierrt.“

Die Gesichter der Spieler wurden hohl, als hätte man ihnen das Leben mit einem Staubsauger ausgesaugt. Schrecken, Unglauben und Qual mischten sich in einem Ausdruck schierer Hoffnungslosigkeit. Jim empfand Mitleid mit ihnen, obwohl ihr Kummer eher banal war.

„Na, da haben wir doch eure Schwalbengesichter!“, rief der Schwalbentrainer. „Prrägt sie euch gut ein, es ist euer effektivstes Mittel, wenn ihr einen wankelmütigen Schiedsrrichter rreinlegen wollt!“

„Also haben Sie gelogen, als Sie sagten, dass Sie unsere Autos einkassiert haben?“, fragte ein sichtlich erleichterter Zula.

„Nein!“, lachte der Schwalbentrainer. „Eure Autos sind weg.“

Die Mannschaft übte zum zweiten Mal das Schwalbengesicht. Die Spieler beschwerten sich lautstark, knirschten mit den Zähnen, wollten sich nicht beruhigen, bis sie sich schließlich damit abfanden, dass sie den Bus nach Hause nehmen müssten. Der Schwalbentrainer ließ ihnen keine Zeit zu trauern.

„Wie viele Spieler brraucht man für eine Schwalbe?“, fragte er.

Keiner antwortete.

„Na los doch!“, machte er ihnen Mut, die Stimme so zuckersüß, dass Jim sich fühlte, als bekäme er gleich Diabetes. „Das ist keine Fangfrrage. Ganz einfach. Es ist doch offensichtlich.“

Zula ging ihm auf den Leim: „Einen natürlich.“

„FALSCH! In einem Rrennfahrerteam gibt es einen Fahrer, aber für das Rrennen benötigt man mehrr als nur den Fahrer.“

„Na, wunderbar, jetzt kommt er uns mit Philosophie“, zwitscherte Zula, der immer noch nichts begriffen hatte. Im Bruchteil einer Sekunde stand der Schwalbentrainer vor ihm. Der Spieler sank zu einem Haufen auf dem Gras zusammen, seine Augen traten heraus, und er sah aus wie eine Muppet-Figur, bei der man die Fäden durchtrennt hat.

„Einer liegt auf dem Boden“, verkündete der Schwalbentrainer, während er die Schirmspitze von Zulas Solarplexus fortzog, „aber jeder muss seine Rrolle spielen, ist das klar?“

„Nein!“, rief Jaks, der hinten stand, „Stan hat mir die Sicht versperrt.“

„Genau! Ihr habt nur gesehen, wie ich über dem Spieler stand und bei ihm eine Verrletzung simuliert habe.“

„Scheiß Simulation!“, keuchte Zula.

„Schnauze!“, brüllte der Schwalbentrainer und piekste ihn mit dem Regenschirm. „Mehr darf der Schiedsrichter nicht sehen. Einer muss ihm immer die Sicht versperren, wenn es zum Nichtkörperkontakt kommt. Na los“, forderte der Schwalbentrainer die übrigen Spieler auf, „macht schon, drangsaliert ihn.“

Ein kollektives „Was?“ schallte über den Trainingsplatz.

„Da ist der Schiedsrichter“, der Schwalbentrainer zeigte auf Jaks. „Drängt euch um ihn, sagt ihm, was ihr von der Grätsche haltet!“

Noch unentschlossen umringte die Mannschaft Jaks.

„Na los!“, brüllte der Trainer. „Schwalbendrrehen ist schließlich ein Mannschaftssporrt.“

„Das war ein Foul!“, rief eine Stimme.

„Mehr habt ihr nicht drrauf?“, rief der Schwalbentrainer herausfordernd.

„Sind Sie blind, Schiri?“

„Stell den vom Platz, verdammt noch mal!“

„Er hat sich das Bein gebrochen!“

„Hier waren Sie das letzte Mal Schiri!“

„Ja! Ja!“, heulte der Schwalbentrainer. „zeigt die imaginären rroten Karten!“

Die Spieler hoben die Hände, als hielten sie die Karten hoch. „Ja, zeigt sie überall rrum!“

Als Jim sah, wie seine Mannschaft um Jaks herumtanzte, drauflosschimpfte und wild mit den Händen fuchtelte, überkam ihn ein fürchterliches Grauen. Das war kein Fußballtraining, das erinnerte ihn eher an die Partyspiele im Vergnügungspark, bei denen der Clown Kollektivbestrafungen anstelle von Luftballons austeilte. Der Schwalbentrainer grinste ihn höhnisch an, machte sich über ihn lustig, lockte ihn, fraß Stück für Stück an seinem Nervenkostüm. Jim wusste, dass es lediglich eine Frage der Zeit war, bis er mit den anderen herumhüpfte.

Er stieß die Tür zu seinem Büro auf und seufzte vor Erleichterung. Das Ausarbeiten einer Strategie würde ihm ein paar Stunden Sicherheit geben, und er bliebe von den wütenden Blicken seiner Spieler verschont, verschont von Tomatengesicht und seinen Drohungen, und vor allem verschont vom Schwalbentrainer.

Jim hängte seine Jacke an die Garderobe. Daneben hing der Regenschirm. Halt, dachte er, und ein kalter Schauer lief ihm den Rücken herunter. Ein Regenschirm? Auf seinem Stuhl, in seinen strategischen Ausarbeitungen blätternd, saß der Schwalbentrainer. Den Brummbär in Jims Innerstem packte die Wut: „SIE sitzen auf MEINEM Stuhl!“

„Falsch! Der Kahlkopf mit dem hohen Cholesterrinspiegel hat gesagt, dass wir uns dieses arrmselige Büro teilen sollen.“ Er streute noch Salz in die Wunde: „Hier, ich hab Ihnen einen Stuhl hingestellt“, und zeigte auf einen Plastikstuhl, wie man ihn vor einem Ausmalbuch erwarten würde.

Jim hatte die Nase gestrichen voll: „In Ordnung, hören Sie … wie heißen Sie eigentlich?“

„Man kennt mich unter vielen Namen …“

„Yeah, yeah, das weiß ich, und ich werde Sie nicht mit Sir anreden.“ Jim hatte erkannt, dass die sanfte Tour nicht funktionierte; es war an der Zeit, dass er gemein wurde. Wenn er elf ausgewachsenen Männern in der Viertelstunde zwischen den Halbzeiten Gottesfurcht beibiegen konnte, würde es ihm garantiert gelingen, einen Betrugsexperten einzuschüchtern, auch wenn der aussah wie ein Serienmörder.

„Sie sagen mir jetzt sofort Ihren Namen!“, brüllte er.

Der Schwalbentrainer lehnte sich verschwörerisch vor. „Du, und nur du, hast das Vorrecht, dass du mich … Bruda nennen darrfst.“

Frustriert sackte Jim auf dem Plastikstuhl zusammen, vergaß dabei aber, wie winzig der war. Als es ihm schließlich gelang, den freien Fall abzufangen, hatte der Schwalbentrainer eine Flasche aus dem Mantel gezogen und hielt sie ihm hin. Auf einem schlecht gedruckten Etikett las er etwas wie Wodka, doch dem Geruch zufolge war es eher ein industrieller Abflussreiniger.

„Ein Schluck Wodka, und die bitterste Medizin schmeckt süß“, erklärte der Schwalbentrainer feierlich.

„Na gut, Bruda“, erwiderte Jim sarkastisch, „aber nur einen Schluck.“

Jim starrte die leere Wodkaflasche an. Zum zweiten Mal in zwei Tagen war er betrunken wie ein russischer Schwalbentrainer. Auf einmal befiel ihn jene trunkene Klarsichtigkeit, die normalerweise entweder im Gefängnis, mit dem Tod oder damit endet, dass man bei einem schmierigen Straßenhändler boerewors kauft: Wie ein Vorzeigegarten war Jims Leben gewesen; sauber, ordentlich und langweilig. Dann hatte sich der Schwalbentrainer mit der Kettensäge seinen Weg hineingebahnt und ein Auge auf den Siegeslorbeer geworfen.

Ruhe und logisches Denken waren zu einem Brei geschreddert, Jim kannte nur noch rohe Gefühle, wie er sie nie empfunden hatte. Um alles in der Welt wollte er die Qualifikation gewinnen. Ohne seinen kühlen Verstand blieben jetzt nur Leidenschaft und unbändiger Siegeswille.

Der Schwalbentrainer starrte Jim von der anderen Seite des Schreibtisches her gespannt an, als wüsste er, was er dachte, oder als ob er sich der Fantasie hingab, ihn zu ermorden. Wie dem auch war, er musste die Frage stellen:

„Warum bringen Sie den Spielern Betrug bei?“

„Ich lehre sie nicht zu betrügen“, antwortete der Schwalbentrainer. „Ich lehre sie zu gewinnen.“

Als die Nationalhymne abgespielt wurde, empfand Jim eine seltsame, verlogene Verwirrung. Fünfzigtausend Fans der Heimmannschaft sangen im Chor; es war eine überwältigende Demonstration von Nationalstolz, und das nur wenige Augenblicke vor der größten Farce in der Geschichte des Fußballs.

In der Spielfeldmitte drückten alle Spieler die fest geballte Faust an die Brust, wie Kinder, die einen imaginären Schatz bewachen. Auf ihren Gesichtern lag der Ausdruck fanatischer Entschlossenheit, zum Teil wegen der Aufgabe, die unmittelbar vor ihnen lag, zum Teil, um davon abzulenken, dass sie den Text nicht kannten.

„Berreit für den Sieg?“, fragte der Schwalbentrainer aus dem Schatten der Reservebank heraus.

„Sie können mir glauben, ich bin zu allem bereit“, antwortete Jim.

Aber das stimmte nicht. Auf der anderen Seite des Spielfelds standen die größten Spieler, die Jim jemals gesehen hatte. Sie sahen mittelalterlichen Kampfmaschinen ähnlicher als Fußballspielern und wirkten absolut beängstigend.

„Sieht aus, als sollte die Schwalbe gar nicht erst zum Einsatz kommen“, fürchtete Jim. „Die machen uns auch ohne jedes Täuschungsmanöver zu Krüppeln.“

„Schnauze halten und aufpassen!“, fuhr ihn der Schwalbentrainer an und zeigte aufs Feld.

Der Schiri machte Dehnübungen, um sich vor dem Spiel aufzuwärmen. Er war gut gebaut, kahl wie ein Chemotherapiepatient und hatte ein kantiges Gesicht, das aussah, als wäre beständiger Ekel darin einzementiert. Jedenfalls hatte man nicht das Gefühl, er würde auch nur eine Sekunde zögern, einen Spieler wegen einer Schwalbe vom Platz zu stellen. Dagegen konnte Jim jetzt aber nichts unternehmen. Ihm blieb nur, sich zu setzen und zu warten, entweder auf den Ruhm oder, was wahrscheinlicher war, die Schande, und sich anzustrengen, dass er bis zum Spielende keinen Herzinfarkt bekam.

Die Spieler stellten sich auf. Die Menge brüllte. Der Pfiff ertönte. Das Spiel begann wie die meisten Fußballspiele, in denen es um viel geht: vorsichtig, tastend, langweilig. Die Mannschaften schoben den Ball auf dem Feld hin und her und bemühten sich redlich, die berühmte Lücke zu finden, fanden sie aber nicht. Es dauerte nicht lange, da lagen die Nerven blank: die beste Voraussetzung für eine Simulation.

In dem Maße, wie das Mittelfeld zum Kampfgebiet wurde, schwand Stans Gelassenheit dahin. Er war der Erste bei jedem freien Ball, der Erste, der grätschte, der Erste, der so ziemlich alles tat, was keine Schwalbe war. Doch Schwalbe hin und her, das Spiel tröpfelte vor sich hin, sodass die Menge ehrlich erleichtert schien, als der Schiedsrichter zur Halbzeit pfiff.

Die Verletzten stolperten in die Umkleidekabine. Wer von den Spielern des Neandertal FC, wie Jim den Gegner jetzt nannte, verschont worden war, der hatte beim Schwalbemachen etwas abbekommen. Es gab keine Ansprache wie in einem Sportfilm, es ertönten keine inspirierenden Rockballaden, zu hören war nur das leise Stöhnen der Spieler, deren Wunden behandelt wurden.

Jim konnte nicht einmal daran denken, irgendetwas zu sagen. Was sagt man einer Mannschaft, deren Strategie für das Spiel Schwalben sind? Weiter so mit dem Betrug? Kein Fairplay mehr? Nein, die schreckliche Stille sagte alles, was es zu sagen gab.

Die zweite Halbzeit begann nicht mit einem Paukenschlag, sondern mit dem leisen Klicklaut, mit dem sich ein Kühlschranklicht einschaltet. Je weiter das Spiel voranschritt, desto weniger schien es beiden Mannschaften darum zu gehen, den Ball zu spielen. Die Heimmannschaft fiel ständig und allerorts über jeden, der sich im Umkreis von fünf Metern aufhielt, und die Taktik des Neandertal FC bestand offensichtlich darin, das Spiel zu gewinnen, indem man jeden gegnerischen Spieler zum Krüppel machte. Das Ergebnis sah aus wie in einem Charlie-Chaplin-Film: Die eine Mannschaft gab alles in ihren Kräften Stehende, getreten zu werden, die andere alles, so hart wie möglich zu treten, aber beide versagten kläglich. Für Slapstick hatte Jim nicht das Mindeste übrig, schon gar nicht, wenn seine Karriere eine Torte ins Gesicht geworfen bekam.

Bevor Jim es bemerkte, waren die neunzig Minuten fast schon um.

„Was ist denn hier los?“, fragte er den Schwalbentrainer. „Wenn wir anstelle dieses Mists wirklich Fußball gespielt hätten, würden wir gewinnen.“

„Geduld, mein Frreund“, antwortete der Schwalbentrainer. „Unsere Chance kommt noch.“

Er hatte kaum ausgesprochen, als sich die Königin der Möglichkeiten bot. Es war, als hätte jemand mit einem Zauberstab gewunken. Oder mit einem Regenschirm.

Stan Bennett legte einen herrlichen Lauf Richtung gegnerisches Tor hin. Er flankte den Ball zu Zula, der ihn ihm wieder zuspielte. Stan nahm den Ball an, wollte loslaufen. Er schaute noch rechtzeitig hoch, um zu sehen, wie ein tumber Innenverteidiger auf ihn zugeflogen kam wie ein Kampfjet.

„Jetzt!“, schrie der Schwalbentrainer.

„Jetzt!“, schrie auch Jim. Zu seiner eigenen Überraschung.

Aber Stan ließ sich nicht verleiten. Er sprang über den Gegner hinweg, der Winkel wurde spitzer, und die goldene Chance war dahin. Aber gerade als es so schien, dass das Fairplay das Match verloren hatte, geschah etwas sehr Seltsames.

Noch mitten in Stan Bennetts anmutigem Sprung verzog sich sein Gesicht, als hätte ihm jemand die Beine unter dem Körper weggezogen. Er drehte sich in der Luft, die Arme seitlich ausgestreckt – eine Darbietung des Sterbenden Schwans. Als ob man den mit einer Handgranate umgebracht hätte.

Der Rest war Simulation aus dem Lehrbuch, wenn jemand eines geschrieben hätte. Jaks trabte mit so perfektem Timing am Schiedsrichter vorbei, dass der nur sah, wie Stan auf dem Boden aufschlug und ein Schwalbengesicht so voller Schrecken zog, als wäre vor seinen Augen gerade eine ganze Flotte Ferraris einkassiert worden.

In Bruchteilen einer Sekunde umringte die ganze Mannschaft den Schiedsrichter. „Haben Sie das gesehen, Schiri?“

„Der hat ihn fast umgebracht.“

„Wie können Sie dem Kerl das nur durchgehen lassen?“

Die Aktion war so gelungen, dass der verwirrte Schiedsrichter keine andere Möglichkeit sah, als auf den Elfmeterpunkt zu zeigen.

„Wir haben’s geschafft!“, schrie Jim und wirbelte herum, um dem Schwalbentrainer in die Arme zu fallen. Da war aber niemand. Geblieben waren nur ein paar schlammige Fußabdrücke an der Stelle, wo er gestanden hatte.

Doch darüber wollte sich Jim im Augenblick keine Gedanken machen. Stan hatte den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt und nahm Maß für den Anlauf. Unmittelbar bevor der Pfiff ertönte, bemerkte Jim etwas am Himmel, etwas, das ihn für den Rest seines Lebens begleiten würde. Hoch über dem Stadion flog der Schwalbentrainer mit seinem aufgespannten Regenschirm davon. Und bevor er aus Jims Gesichtsfeld verschwand, schickte er ihm noch ein letztes boshaftes Grinsen.

Auf einmal wurde Jim wieder von der Furcht und Panik gepackt, die ihn in den letzten Tagen begleitet hatte. Hatte man ihn dazu verleitet, seine Fußballerseele dem Teufel zu verkaufen, seine Prinzipien dem billigen Erfolg? Würde sich alles vielleicht als schreckliche moralische Lehrstunde über Fairplay herausstellen?

Was Jim aber vom Schwalbentrainer gelernt hatte, war, dass der Fußball, so wie er ihn kannte, tot war. Geblieben war der Reisezirkus mit Spielerkäufen, überbezahlten Superstars und dem Siegen um jeden Preis. Man konnte nichts anderes tun, als sich gut festzuhalten und die Schleuderfahrt zu genießen.

Scheiß aufs Fairplay, dachte Jim, und ein boshaftes Grinsen überzog sein Gesicht, wir sind beim Weltcupdabei!

Der Pfiff ertönte, und Stan Bennet schoss.

© Peter Hammer Verlag Wuppertal

Die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur dankt dem Autor, dem Verlag und dem Herausgeber für die die freundliche Bereitstellung des Textes.

Greig Cameron, geb. 1985, Studium in Kapstadt, wo er auch lebt und als leicht eigenwilliger Drehbuchautor unter anderem für die Unterhaltungssendung einer Filmproduktionsgesellschaft zum Thema Fußball arbeitet. Abends ein gefürchteter Verzehrer zahlreicher exotischer Käsesorten – manche sagen sogar, von viel zu vielen. Aber das sagen die nur, weil er ihnen den Käse wegisst.

Zum Übersetzer:

Thomas Brückner, geb. 1957, Studium der Afrikanistik, Kultur- und Literaturwissenschaft in Leipzig. Übersetzer, Privatdozent, Kulturvermittler und Rezitator. Gab im Peter Hammer Verlag mit Gudrun Honke die Anthologie „Habari gani Afrika“ heraus und übersetzte auch die Kurzgeschichtensammlung „Yizo Yizo“.

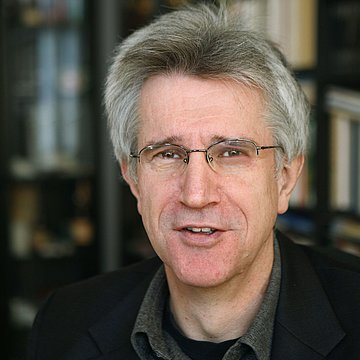

Zum Herausgeber:

Manfred Loimeier, geb. 1960, Lehrbeauftragter für afrikanische Literaturen in Heidelberg und Mainz. Gab 2005 im Peter Hammer Verlag die Anthologie „Yizo Yizo. Short Stories aus einem neuen Südafrika“ heraus und publizierte 2008 in der edition text + kritik die Monografie „J.M. Coetzee“. Zeitgleich mit „Elf“ erscheint sein Band „Lesezeichen. Anmerkungen zur zeitgenössischen afrikanischen Belletristik“ im Brandes & Apsel Verlag.

Manfred Loimeier (Hg.): "Elf. Fußballgeschichten aus Südafrika".

Mit Beiträgen von Diane Awerbuck, Lauren Beukes, Greig Cameron, Patrick Cairns, Sarah Lotz, Leighton Kerry, Maakomele Mak Manaka, Siphiwe Ka Ngwenya, Xoli Norman, Vuyiswa Nodada, Henrietta Rose-Innes, Sifiso Zimba, und einem Vorwort von Manfred Loimeier.

Peter Hammer Verlag Wuppertal, ca. 169 Seiten, 19 Euro

Erscheinungstermin Januar 20